Über die Hälfte aller Schweizer denken, dass Mobilfunkstrahlung mit Gesundheitsrisiken verbunden ist. Im europäischen Schnitt denken sogar 70% der Befragten, dass Mobilfunkantennen gesundheitliche Schaden verursachen. 5% aller Schweizer führen zudem gesundheitliche Beschwerden – von Kopfschmerzen bis hin zu Herz-Kreislauferkrankungen –auf nichtionisierende Strahlung in ihrem Umfeld zurück (UFAM, o. J.-b). In der Öffentlichkeit hat sich der Begriff „Elektrosmog“ durchgesetzt. Nichtionisierende Strahlung zeigt sich in unserer Umwelt und am Arbeitsplatz in Form von elektromagnetischen Feldern. Diese kommen in Stromleitungen, Haushalts- und Bürogeräten sowie Mobiltelefonen vor. In den letzten Jahrzehnten wurden viele Untersuchungen und Studien zum Thema nichtionisierende Strahlung beziehungsweise Elektrosmog durchgeführt.

Was ist nichtionisierende Strahlung?

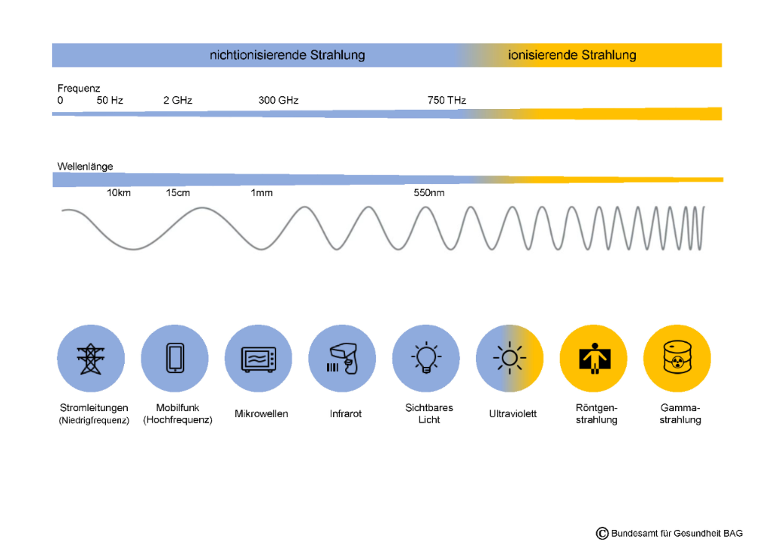

Mit Strahlung bezeichnet man eine Form von Energieausbreitung von Teilchen oder Wellen. Unterscheiden kann man ionisierende und nichtionisierende Strahlung. Erstere ist eine sehr energiereiche Strahlung, die Elektronen aus Atomen und Molekülen entfernen kann. Dazu zählen zum Beispiel Röntgen- und Gammastrahlung, die in der medizinischen Diagnostik und Therapie zur Anwendung kommen. Durch die Ionisierung von Molekülen und Atomen im menschlichen Körper können freie Radikale gebildet werden. Diese Radikale gelten aufgrund von nachfolgenden chemischen Reaktionen als krebserregend.

Die nichtionisierende Strahlung ist weniger energiereich und kann keine Moleküle zerstören. Sie findet sich in elektromagnetischer Strahlung wie z.B. in sichtbarem Licht, Mikrowellen und Radiowellen. Überall, wo Elektrizität transportiert und genutzt wird, bestehen elektrische und magnetische Felder. Elektromagnetische Strahlung ist dementsprechend vor allem auch in Stromleitungen vorhanden. Zum Hochfrequenzbereich zählen Mobilfunkantennen, Rundfunk, WLAN und Schnurlosetelefone, während Stromleitungen, Fahrleitungen von Eisenbahnen und Haushaltsgeräte zum Niederfrequenzbereich zählen.

2022 kam in der Schweiz erstmals ein Bericht zum Monitoring der nichtionisierenden Strahlung heraus. Dieser zeigte, dass die Bevölkerung insgesamt moderat mit Strahlung belastet ist und dass die Feldstärken, in denen sich Menschen aufhalten, deutlich unterhalb des Immissonsgrenzwertes liegen. Höchstwerte fanden sich an Tramhaltestellen, Industriegebieten und in Zentren von Grossstädten (UFAM, o. J.-a).

Gesetzliche Lage in der Schweiz

In der Schweiz gilt, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden von Arbeitnehmenden nicht aufgrund von nichtionisierender Strahlung beeinträchtigt werden darf. Dies stützt sich auf das Bundesgesetzes über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) und die Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) (SR 814.710). Zum Schutz der Bevölkerung gelten daher Immissionsgrenzwerte, welche vor wissenschaftlich bewiesenen Gefahren schützen. Bei beruflicher Exposition durch betriebsinterne Quellen, zum Beispiel durch Induktionsherde, Stromverteilung und Galvanisierung, gilt die Verordnung über die Unfallverhütung (VUV) (SR 832.30).

Personen mit aktiven medizinischen Geräten, wie Herzschrittmacher und Defibrillatoren und schwangere Personen gelten als besonders gefährdet. Hier sollte möglichst eine Abklärung am Arbeitsplatz durchgeführt werden. Besonders exponierte Berufsgruppen sind zum Beispiel Köchinnen und Köche mit Induktionskochgeräten, sowie medizinisch-radiologisches Personal, das mit MRI-Geräten arbeitet. Zuständig für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung am Arbeitsplatz ist das SECO und die SUVA (SECO, o. J.).

Bestehen gesundheitliche Risiken durch Elektrosmog?

Die Wirkung nichtionisierender Strahlung auf den Menschen hängt von der Frequenz und Intensität der Strahlung ab. Intensive hochfrequente Strahlung kann zu einer Erwärmung von Körpergewebe führen, intensive Strahlung niedriger Frequenz zu unwillkürlichen Muskelkontraktionen und Nervenimpulsen.

Weltweit gibt es jedoch viele Personen, die überzeugt sind, bereits bei sehr schwacher Strahlung an körperlichen Symptomen wie Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen, Konzentrationsstörungen bis hin zu Herz-Kreislauf-Störungen zu leiden. So entstand der Begriff „elektromagnetische Hypersensibilität“. Aus diesem Grund wurde zu diesem Thema in den letzten zwei Jahrzenten intensiv geforscht. Der jetzige Wissensstand kann keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen Elektrosmog und den von elektrosensiblen Menschen beschriebenen Symptomen nachweisen (Rubin, Das Munshi & Wessely, 2005; Nöthiger et al., 2011). Allerdings werden weitere Studien zu diesem Phänomen begrüsst. Unumstritten ist, dass die Beschwerden und Symptome der Betroffenen echt sind, sodass sich die Medizin und die Wissenschaft mit dieser Patientengruppe auseinandersetzen und gemeinsam an Lösungsansätzen arbeiten sollten.

Quellen

Nöthiger, K., Ammon, E., & Schürmann, R. (2011). Elektromagnetische Hypersensibilität.

Rubin G.J., Das Munshi J., Wessely S. (2005). Electromagnetic hypersensitivity: A systematic review of provocation studies. Psychosom Med, 67(2), 224–232. https://doi.org/10.1097/01.psy.0000155664.13300.64.

SECO, S. für W. (o. J.). Nichtionisierende Strahlung (NIS). Abgerufen 4. Oktober 2023, von https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Arbeitsraeume-und-Umgebungsfaktoren/Nichtionisierende-Strahlung.html

UFAM, B. für U. B. | O. fédéral de l’environnement O. | U. federale dell’ambiente. (o. J.-a). Elektrosmog: Das Wichtigste in Kürze. Abgerufen 4. Oktober 2023, von https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/thema-elektrosmog/elektrosmog–das-wichtigste-in-kuerze.html

UFAM, B. für U. B. | O. fédéral de l’environnement O. | U. federale dell’ambiente. (o. J.-b). Indikator Elektrosmog. Abgerufen 4. Oktober 2023, von https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/thema-elektrosmog/elektrosmog–daten–indikatoren-und-karten/elektrosmog–indikatoren/indikator-elektrosmog.html

Dr. med. univ. Anemone Rutter

Assistenzärztin (MED4LIFE)